「その会議必要ですか?」会議の無駄が多い要因と会議効率化の方法を紹介

毎日多くの会社で会議が開かれていると思いますが、

その中に”無駄な会議”は紛れ込んでいませんか?

会議は参加者全員の仕事の時間を奪うものでもあります。

そのため、期待する成果を得られないような”無駄な会議”を開いてしまうと

何もしていなかったのと同じになってしまいます。

「何のための会議だっけ?」

「この会議やらなくても良かったんじゃないかな?」

などと思うことあれば、すぐに見直すことがおすすめです。

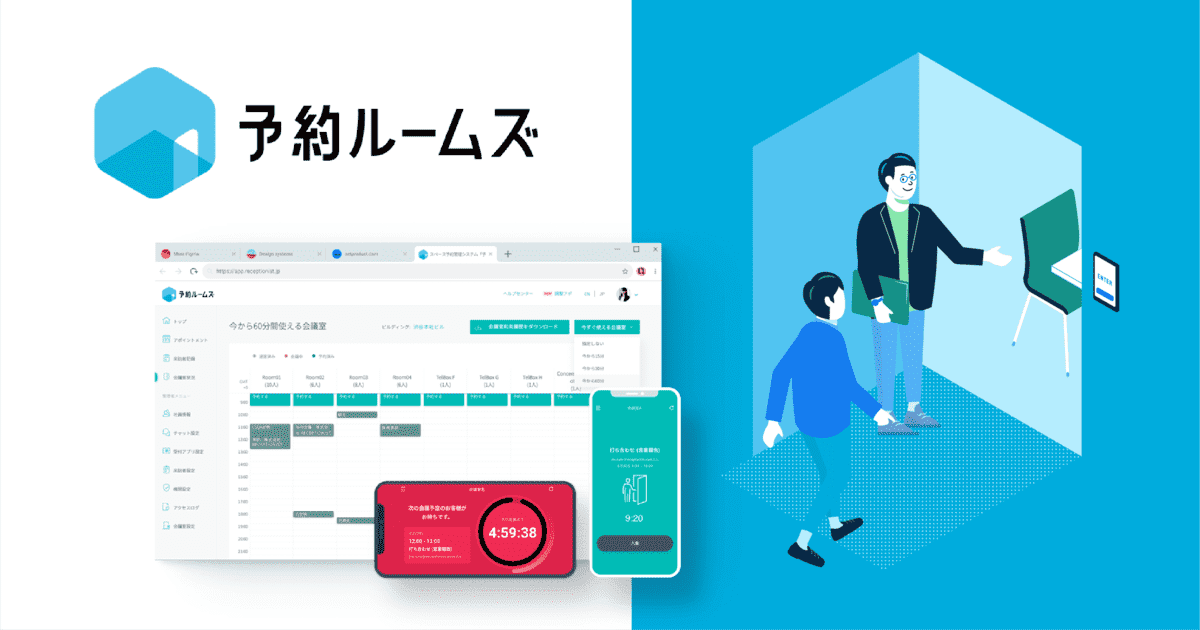

本記事では、会議室予約管理システム「予約ルームズ」を提供する弊社が、

会議室利用の効率化だけでなく、会議そのものの質を高めるサポートをする立場から

無駄な会議の特徴と会議を効率化する方法を紹介します。

是非この機に自社の状況を振り返ってみてはいかがでしょうか?

会議の本来の目的

淡々とこなしがちな会議ですが「何のために会議するのか」を頭に入れておくことは重要です。

会社によってそのスタイルや種類は様々ですが、

基本的に会議の目的は次の4つに大きく分類されます。

意思決定を行う

参加者の様々な意見を反映して意思決定を行います。

チームプロジェクトは、会議という時間を共有する場で決定すると、互いの納得感も高まります。

報・連・相を行う

参加者の状況を報告し合い、情報の共有を行います。

その上で状況分析、打ち手の相談を行います。

空き時間に各自がチェックすればいい程度の情報共有は、

わざわざ人を集めて会議をしなくても事足りるので、区別することが重要です。

アイデアを募る

一人だけでは思いつかないような意見や、見落としていた視点を得るために開催されます。

役職や年齢、社歴が全く異なるメンバー同士で会議をしても意見を出せるよう、

フラットな環境を整えることも大切です。

課題の深掘り、理解を深める

会議のまとまった時間の中で、

とあるテーマに対する参加者の理解度を底上げするために開催されます。

会議外で各自が時間をとって理解を深めるという手もありますが、

人を集めることで自分の理解度を客観的に認識できたり、他の人の疑問点なども知れるので、

一人でやるよりも理解を深めることができます。

無駄な会議の特徴

次のアクションが明確になったり、気づきが多い会議もあれば、

振り返ってみて「この会議無だったかも」と思ってしまう会議もあると思います。

以下では無駄な会議に共通している特徴を紹介します。

不要な会議を開いている

先の「会議の目的」の一つ、報・連・相のパートでも触れましたが、

単なる情報共有や質問など、わざわざ人を集める必要がないのに

会議を開催してしまうケースが当てはまります。

「とりあえず会議を開いておこう」と反射的に行動に移っている人もいるので、

迷ったらメールやチャットでの連絡で十分かどうか、一度立ち返ってみるのもおすすめです。

資料準備に時間がかかっている

会議のために資料を用意することも多々あると思います。

ですが、会議の目的が「資料をちゃんと準備すること」にすり替わってしまい、

通常業務の時間を大幅に削ってしまうようでは本末転倒です。

誰と会議するかにもよりますが、資料は基本的に要点だけしっかり伝わる状態にし、

補足は会議中に行うのでも十分です。

事前に議題が共有されていない・先読みされていない

事前に議題が共有されておらず、会議が始まってから議題を知るのは時間がもったいないです。

会議が始まったら話し合いを始められる状態にしておくべきなので、

会議の主催者は遅くとも前日までに議題は共有しておく必要があります。

また、事前共有されていても参加者がチェックしていないケースも同様にもったいないです。

前日のスケジュールチェックや朝のメールチェックなど、

タイミングを決めて事前に確認しておくよう習慣づけておくと漏れづらくなります。

目的が無いまま会議を開いている

会議を開いたは良いものの、目的がはっきりせず「結局何について話しているんだっけ?」

となるようでは、会議をしている意味がなくなってしまいます。

特に多いのが定例会議など、定期的に開催される会議です。

これらの会議は集まることが目的にすり替わっている場合が多いので、早急に見直しが必要です。

決めなければいけないことが決まらない

目的が決まっていても、

会議中に方針や意思決定すべきことが決まらなければ無駄な会議になってしまいます。

会議の時間が短すぎたり、話すべきテーマが多すぎる、議論が白熱してしまうと

会議中に決定できないというケースもあると思います。

そのような場合は、時間をいつもより長めに設定したり、

事前に議題を整理しておくことで、会議中に結論を出しやすくなります。

決まったことが実行されない

会議の目的が明確で、会議中に決めるべきことも決まると満足してしまいがちですが、

それを実行しなければ意味がありません。

決まったことを実行し、その結果を振り返って次の行動に移す

”PDCA”を繰り返していくことが重要です。

参加者が多すぎる

参加者が多すぎたり、直接関わりのない人まで参加させてしまうと、

話し合いがスムーズに進まなくなったり、当事者意識が持てず発言をしない人が増え、

結局は会議の質が下がってしまいます。

会議は議題に直接関係のある人に限定するなど、

参加者の精査を行うことも場合によっては必要です。

意見に偏りが生まれる、話が逸れる

会議を仕切る人がいなかったり、目的を理解できていないと、

上長や社歴の長い人ばかりが話してそれ以外の人が発言しづらい雰囲気になったり、

本来話すべきテーマから脱線してしまうこともあります。

会議の質を高めるには、立場に関わらずフラットに意見を出し合う環境を整えることが重要です。

時間を守らない、長い

会議の時間をだらだらと延長してしまったり、やたらと時間が長いケースも注意が必要です。

自分たちだけでなく、次の会議の予定に支障が出たり、

そもそも集中力が落ちて会議自体の生産性が下がったりとデメリットが多いため、

タイムマネジメントによる改善が肝となります。

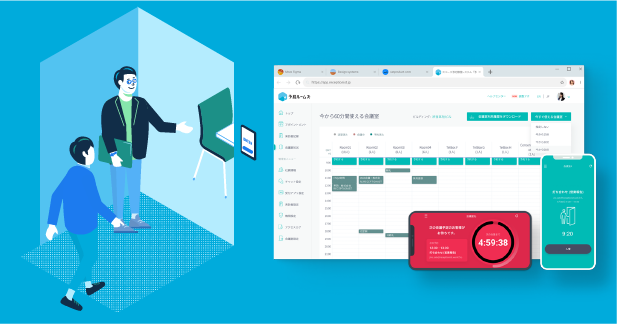

「会議の時間管理を手軽に行いたい」「あと10分だけ延長できるかサクっと確認したい」

という場合には「予約ルームズ」を使うと便利です。

無駄な会議が与える影響

「無駄な会議」の積み重ねが、個々人の社員、チーム、会社に与える影響は想像以上に大きいです。

以下では具体的にどんな影響が出てしまうのかを紹介します。

モチベーションの低下

無駄に思える会議を繰り返していくと、「会議に参加したくない」と不満を持つようになり、

モチベーションも下がりやすくなります。

モチベーションがの低下を放置し続けてしまうと、成果もなかなか出しづらくなりますし、

離職などを考えるきっかけにもなりかねないため注意が必要です。

残業の増加

無駄な会議のせいで定時内に通常業務に充てられる時間が減り、泣く泣く残業…

というケースもあります。

会議は参加者の特定の時間を奪うものでもあるので、

有意義で何かしら得るものがある会議にする必要があります。

生産性の低下

会議のせいで残業してしまったり、会議で拘束される時間がやたら長いと、

参加者の集中力が下がりやすくなります。

集中力が下がると、会議中だけでなく、通常業務時のパフォーマンスも落ちかねません。

パフォーマンスが落ちる社員が増えれば、会社の売り上げに影響するなど

深刻な事態にもなりかねないので、会議だからと軽視するのは注意が必要です。

会議効率化を図る方法

「無駄な会議の特徴」の一つひとつに対処すると、会議の生産性をぐっと上げることができます。

以下では具体的にどんなことをすればいいのかをまとめております。

会議の精査を行う

そもそも「会議を開く必要があるかどうか」の見極めを行います。

情報共有・質問・すでに結論が出ていることはメールやチャットで連絡、

複数人で話し合わないと決められないことや認識齟齬が起きてはいけないことは会議で話す、

というように線引きすると良いです。

もし人によって判断が曖昧になる場合は、明文化することもおすすめです。

資料を要点だけに絞る、データで共有する

要点を押さえ不要な情報を省いた資料は、

情報が整理されているため参加者の理解度促進につながりやすいです。

また、資料はなるべくデータで共有することで、

参加者が会議中や会議後に振り返りをしやすくなります。

時間をかけすぎず、参加者も理解しやすい資料を用意するのはハードルが高い場合は、

要点が明確にわかる資料のテンプレを用意することもおすすめです。

議題の事前共有および事前確認

限られた時間の中で会議の目的を達成するためには、事前の準備が物を言います。

会社や部署の風潮などによっても変わりますが、

会議主催者は遅くとも前日までに議題を共有することが望ましいです。

また、会議に参加するメンバーも議題に事前に目を通し、

話すべきことを整理できている状態で会議に臨むと効率的に会議が進みます。

事前共有や事前確認のタイミングをルール化すると漏れがなくなるのでおすすめです。

会議の目的を決めて達成する

「〇〇の意思決定をする」「全員が△△のレベルまで理解できいてる状態になる」など、

各会議の目的を定めます。

議題の中に会議の目的を明記すると、

目的を全員が理解した状態で会議に臨むことができるのでおすすめです。

そして、会議中に目的を達成するよう意識して行動しましょう。

もし仮に達成できなかった場合は「何が達成できていないのか」を明確にしましょう。

また、それを誰がいつまでに対応するかまで決めて会議を終えられるようにすると

「何も決まらない無駄な会議」状態を避けることができます。

決定したことを実行する

会議しっぱなしにするのではなく、決定したことを実行することで、

会議の本当の目的達成につながります。

担当者はあわせて実行した内容や実行日を参加者に共有すると、

その後の振り返りがスムーズになるのでおすすめです。

本当に必要なメンバーに限定する

下記の条件にあてはまる場合、基本は会議参加メンバーから省いても大丈夫です。

・議題に間接的にしか関わりがない

・直接の関わりがあるが会議後の情報共有でも問題ない

このように人数が多くなりすぎないよう調整することが大切です。

会議の内容にもよりますが、一人ひとりが発言しても会議が回る4〜6人くらいがベストです。

ファシリテーターをつける

ファシリテーターを1人つけると、意見の偏りや話が脱線することを防いだり、

話の整理、時間の管理など円滑な会議が実現しやすくなります。

ファシリテーターは様々な意見が出るように、フラットな立場を守ることが重要です。

また、ファシリテーターは状況に合わせた臨機応変さが求められます。

議事録は別の人に任せるなど役割をしっかり分担し、

キャパオーバーにならないようにするのもポイントです。

時間を意識して会議に臨む、時間を短縮する

会議は参加者全員の時間を拘束するものなので、時間を守ることがとても大切です。

議論が白熱して延長してしまうことも多々あるかと思いますが、

そんな場合はデジタルの力で時間管理するのも一つの手です。

おすすめは「予約ルームズ」というシステムです。

端末に予会議の残り時間が端末に表示されるだけでなく、

終了時間が近づくとアラートが鳴るため、時間を意識して会議に臨むことができます。

実際に導入されているお客様からは、アラート機能があると社外の方が来訪されている会議でも

「時間を守ろう」という意識を社外の方たちにも持ってもらいやすく、

無駄な延長を防げているという声も聞いております。

直接時間を注意するのは気がける場合には、システムでさりげなく諭すのも有効的です。

まとめ

参加者一人ひとりの意識次第で、会議の生産性、ひいては会社全体の生産性が変わります。

自社の会議の課題を洗い出し、一つひとつ改善策に取り組んでみてください。

と言いつつも、意識すべきポイントも多く、通常業務もある中では、

全てを人の手で改善するのは骨の折れる作業だと思います。

時にはツールに頼りながら、効率的に会議をアップデートするのはいかがでしょうか?

会議の時間管理はもちろんのこと、

予約管理もまるっと行いたい方には「予約ルームズ」がおすすめです。

株式会社RECEPTIONISTでは、会議室予約管理システムの他、

受付システムの「RECEPTIONIST」と日程調整システムの「調整アポ」も提供しているので、

気になる方はこちらもご覧ください。

おすすめの記事

まだデータがありません。

詳しくは、

詳細な機能と料金がわかる資料

基本的な機能はもちろん、サポートの内容など詳しくご紹介しています。

サービス導入を検討されている方にぜひご覧いただきたい資料になります。

RECEPTIONISTシリーズについて

RECEPTIONISTシリーズは、ビジネス上のつながりをテクノロジーでスマートにすることで

各従業員が本来やるべき業務に集中でき、働きやすい環境に変えていくクラウドサービス群です。